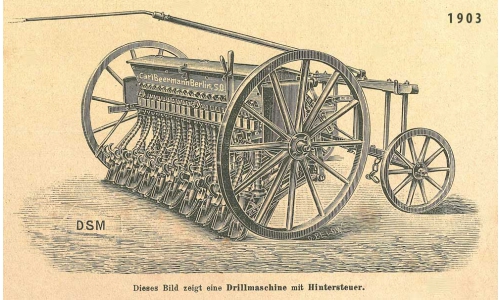

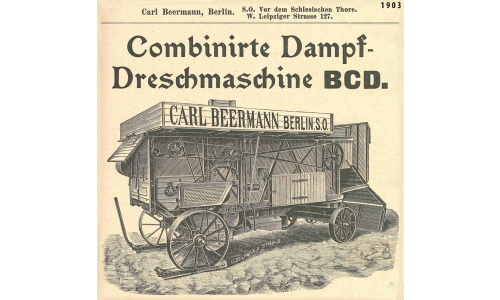

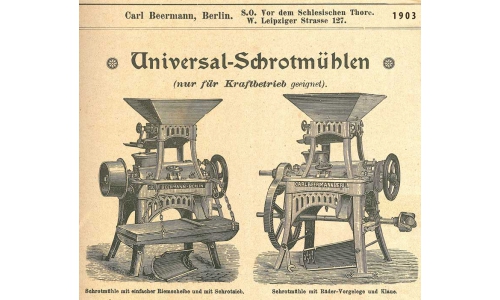

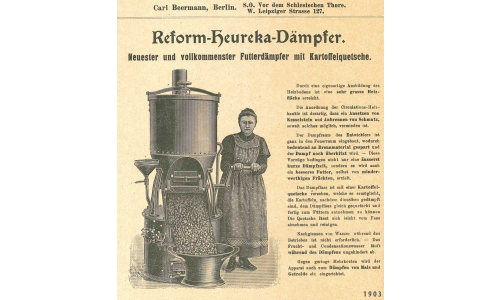

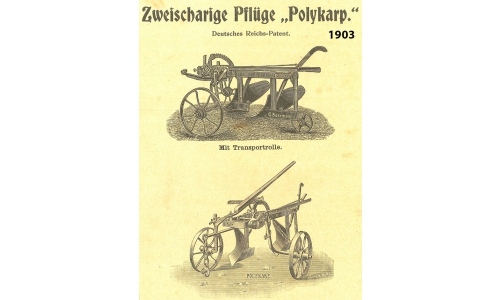

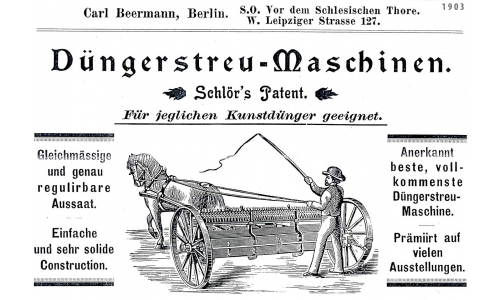

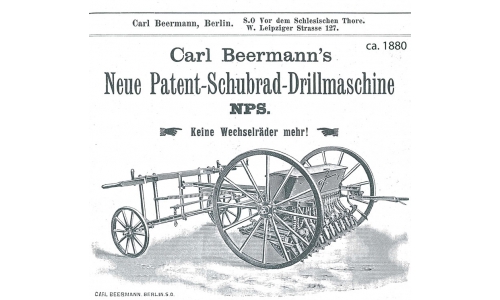

Im Jahr 1849 gründet Carl Beermann eine Maschinenbauanstalt. Zunächst werden hier Nähmaschinen hergestellt. Als mit dem Boom der Gründerzeit die Nachfrage an landwirtschaftlichem Gerät stark zunimmt, erkennt Beermann die Zeichen der Zeit und sattelt um: Auf dem neuerworbenen Grundstück in der Köpenicker Straße am Schlesischen Tor werden ab 1856 "Pflüge aller Art, Walzen, Schollenbrecher, Sämaschinen, Göpelmaschinen, Rübenschneider und Häcksler" hergestellt. Als Vorbild dienen englische und amerikanische Modelle, die teils nachgebaut, teils sogar verbessert, werden, Es ist zum ersten Mal, dass in Deutschland Landmaschinen industriell hergestellt werden. So wird die Beermannsche Fabrik schnell zur überregionalen Branchengröße. In den 1870er-Jahren werden ca. 500 Arbeiter beschäftigt.

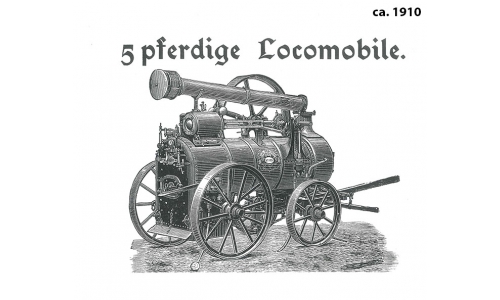

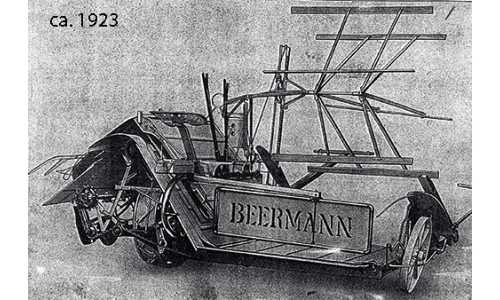

Carl Beermanns Söhne Hermann und Georg verlegen den Hauptsitz des Unternehmens 1872 in die Eichenstraße 4 in Treptow. Hier entsteht die "Fabrik für landwirtschaftliche Maschinen und Wagenbau, Eisengießerei, Dampfhammerwerk und Kesselschmiede", das sogenannte "Beermannwerk". Es ist mit modernsten Maschinen ausgestattet und für über 1.000 Arbeiter ausgelegt. Die Abteilung für Wagenbau wird erst später angegliedert und produziert landwirtschaftliche Lokomobile. Beliefert werden Kunden in ganz Deutschland und in Osteuropa bis nach Russland. Man expandiert: eine Filiale in Bromberg wird eröffnet, ebenso in der Leipziger Straße in Berlin. 1913 beschäftigt das Unternehmen 1.100 Arbeiter und Angestellte. Das Fest ihres 75-jährigen Bestehens feiert die Maschinenfabrik im Jahr 1924. Nach dem Tod von Hermann und Georg Beermann zerbrach das Unternehmen, das sie mehr als 40 Jahre geleitet hatten.

1925 kauft die Allgemeine Berliner Omnibus AG (ABOAG) das Firmengelände auf und richtet in den einstigen Werkhallen der Maschinenfabrik eine Reparaturstätte und eine Abteilung für die Produktion von Doppeldeckerbussen sowie für die Reparatur von Reisebussen. 1927 wird auf dem Gelände die bis dato größte freitragende Halle Europas errichtet. Im Dritten Reich wurde die großflächige Halle als Waffenlager zweckentfremdet. Im Anschluss an den Krieg diente sie als Flüchtlingslager. Nach der Teilung Berlins 1961 befand sich der Industriebau auf dem Gelände des Mauerstreifens. Nach der deutschen Wiedervereinigung 1989 verließen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG hatte die ABOAG übernommen) vier Jahre später den Standort im Stadtteil Treptow. Neuer Träger wurde der Kulturverein Art Kombinat e. V., um im ehemaligen Betriebshof, heute bekannt unter "Berlin Arena", kulturelle Veranstaltungen durchzuführen.

Quelle: Archivspiegel des Berlin-Brandenburgischen Wirtschaftsarchiv